|

|

|

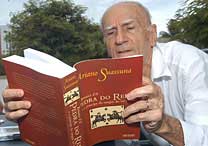

Ariano Suassuna |

Livro do autor paraibano traz ensaios publicados entre os anos 1961 e

2.000 Antonio Gonçalves Filho

Todos os que assistiram pelo menos a uma aula-espetáculo de mestre Ariano

Suassuna constataram que, aliado ao talento de prosador, o acadêmico

paraibano, autor de Romance d'A Pedra do Reino é, antes de tudo, um erudito

com vocação para crítico literário. Há mais de meio século ele vem

desafiando o meio intelectual com tiradas dissonantes sobre a obra de outros

autores, alguns dos quais foram seus amigos íntimos, como Guimarães Rosa,

objeto de um texto seu há 41 anos fora de circulação. Foi pensando nos

leitores mais novos que um discípulo, o professor e poeta Carlos Newton

Júnior, reuniu no livro Almanaque Armorial (José Olympio Editora, 294 págs.,

R$ 40) textos mais diretamente ligados à vida acadêmica do escritor,

publicados em revistas especializadas, jornais e antologias temáticas.

Suassuna e ele concederam, por telefone, uma entrevista ao Estado, em que

falaram do novo livro.

O título Almanaque Armorial, extraído de duas colunas semanais que Suassuna

assinou na imprensa, remete o leitor para o movimento cultural lançado por

Suassuna no Recife, em 18 de outubro de 1970, com o objetivo de criar uma

arte erudita brasileira baseada em nossas manifestações culturais populares.

Suassuna fala sobre a genealogia do Movimento Armorial num ensaio de 1969, A

Arte Popular no Brasil, em que dá uma aula fundamental sobre as raízes da

discriminação da cultura popular no País e os estragos causados pela

hegemonia da cultura européia a partir do estabelecimento de um padrão, na

Renascença, que excluiu outras culturas, condenadas ao pitoresco, segundo

Suassuna. Vale lembrar que, 40 anos depois, o crítico alemão Hans Belting

sacode a Europa com tese semelhante, em seu livro recém-lançado, Florenz und

Bagdad: Eine Westöstliche Geschichte des Blicks, condenando os

renascentistas por surrupiar o conhecimento científico islâmico e livrar-se

de traços denunciadores desse roubo cultural.

"A pintura da Renascença é cenográfica e revela uma falta de compreensão do

que representa a herança da arte asiática", define, condenando a Europa por

considerar sua cultura de origem greco-latina como a cultura padrão e

condenar as outras como exóticas ou primitivas, descartando, até o século

19, a escultura indiana ou a gravura japonesa, por exemplo.

Como o citado ensaio pioneiro de Suassuna, outros colocam o leitor em

contato com uma persona diferente do autor de obras de forte apelo popular,

como O Auto da Compadecida. São textos densos, que andam na contramão de

outros ensaístas, sempre em busca de referências externas para legitimar a

obra de autores brasileiros. Sobre Guimarães Rosa, por exemplo, Suassuna,

com todo o respeito a Augusto Meyer (1902-1970), diz que "só com muitas

explicações" aceitaria as ligações que o ensaísta e crítico gaúcho apontou

entre o escritor mineiro e o irlandês James Joyce. Rosa, segundo Suassuna,

estaria mais próximo do José de Alencar de O Sertanejo e do Euclides da

Cunha de Os Sertões que do monólogo interior joyciano. Grande Sertão:

Veredas, em sua definição, é um épico, uma cantiga de gesta em prosa, uma

novela brasileira de cavalaria bem mais interessante que o cerebral Ulisses.

Ele não hesitaria em definir Rosa como um "típico escritor do Barroco

brasileiro", pertencente à mesma linhagem do padre Antônio Vieira e do

moralista barroco do século 18 Mathias Aires. O Barroco, "com sua capacidade

dialética de unir contrastes", introduziria, segundo Suassuna, o espírito

popular na literatura erudita de Rosa, aproximando-o dos romances em verso

de Góngora. "Não vejo nenhum parentesco entre Joyce, Kafka e Rosa, pois

ambos foram muito cerebrais, ao passo que o livro de Rosa é um texto de

paixão."

O organizador da coletânea, que reúne textos escritos entre 1961 e o ano

2000, ficou tentado a selecionar outros ensaios sobre escritores

estrangeiros, para desfazer a imagem de xenófobo de Suassuna, mas, no fim,

dobrou-se ao título e ficou com 25 textos que falam não só de literatura,

mas de política, artes visuais e até de futebol. Carlos Newton Júnior acena,

contudo, com um próximo volume exclusivamente sobre literatura, em que

Suassuna trata de autores como D.H. Lawrence, Faulkner, Graham Greene,

Hemingway e T.S. Eliot. "Nos anos 1950 ele escreveu textos sobre obras

literárias estrangeiras que deixariam surpresos aqueles que o acusam de ser

avesso à cultura anglo-saxônica", diz o compilador.

Logo no primeiro texto, O Que Podemos Aprender na Turquia, publicado em

1961, Suassuna explica as razões de sua desconfiança dessa cultura e ironiza

aqueles que pretendem atingir a "perfeição saxônica", sugerindo, com a

premonição de um sábio, que o Brasil seria vítima de um golpe militar

detonado justamente com a ajuda dos americanos, o que, efetivamente, acabou

acontecendo três anos depois. Ariano evoca, no texto, a visita de Eisenhower

ao País, em 1946, quando o presidente americano manifestou seu choque diante

da influência que os militares tinham na política brasileira. A exemplo de

De Gaulle, o americano não levava o Brasil a sério, mas isso não impediu que

os brasileiros o levassem, exceto Suassuna. Ele acaba com americanos,

franceses e ingleses, lembrando as campanhas eleitorais em Chicago

financiadas por Al Capone, as atrocidades de De Gaulle na Argélia e o

tratamento dispensado pelos liberais ingleses aos súditos de suas colônias.

Sempre dado a augúrios, Suassuna já via, então, a cultura luso-brasileira

ameaçada pela pretensa superioridade da cultura americana. Foi Gilberto

Freyre quem o alertou para a conservação da língua portuguesa como

instrumento de intercomunicação e transmissão de um sentimento de tradição

capaz de salvar o Brasil. "Era Freyre quem vinha me revelar que tínhamos uma

tradição e que o caminho que eu procurava era este", diz Suassuna,

condenando a submissão à uniformidade continental de um regime político

desejado por americanistas já em 1962. O diagnóstico permanece inalterado:

"Nossa arte manter-se-á fiel à realidade através do lastro tradicional, ou

não se manterá de modo nenhum", decreta.

Quando ele fala em "nossa arte" descem à terra reis, cangaceiros, bispos,

juízes, palhaços, loucos e o próprio Diabo numa procissão mestiça e

colorida, próxima das tradições arcaicas portuguesas, espanholas e distante

da herança modernista. Suassuna sempre viu com reservas a Semana de Arte

Moderna de 1922 e a vanguarda européia. Concorda com Anatol Rosenfeld

(1912-1973), que foi colaborador do Estado, quando o grande crítico associou

seu teatro não ao de Brecht, mas ao dos medievais - e ele acrescentaria

ainda como influências Gil Vicente, Goldoni, Lope de Vega e Calderón de la

Barca. "O que existe de épico no Auto da Compadecida vem do teatro antigo,

não de Brecht", sentencia, renegando tanto o teatro marxista de Brecht como

o católico e hierático de Claudel. "Sou católico, mas não gosto quando um

escritor como Calderón de La Barca usa um auto sacramental como os Mistérios

da Missa a serviço da Igreja." Essa atitude, diz, não serve nem ao teatro

nem à Igreja. Quando ele fala em "nossa arte" descem à terra reis, cangaceiros, bispos,

juízes, palhaços, loucos e o próprio Diabo numa procissão mestiça e

colorida, próxima das tradições arcaicas portuguesas, espanholas e distante

da herança modernista. Suassuna sempre viu com reservas a Semana de Arte

Moderna de 1922 e a vanguarda européia. Concorda com Anatol Rosenfeld

(1912-1973), que foi colaborador do Estado, quando o grande crítico associou

seu teatro não ao de Brecht, mas ao dos medievais - e ele acrescentaria

ainda como influências Gil Vicente, Goldoni, Lope de Vega e Calderón de la

Barca. "O que existe de épico no Auto da Compadecida vem do teatro antigo,

não de Brecht", sentencia, renegando tanto o teatro marxista de Brecht como

o católico e hierático de Claudel. "Sou católico, mas não gosto quando um

escritor como Calderón de La Barca usa um auto sacramental como os Mistérios

da Missa a serviço da Igreja." Essa atitude, diz, não serve nem ao teatro

nem à Igreja.

Suassuna reconhece que um dos seus defeitos mais graves "é o tom

demasiadamente pessoal e as alusões particulares que de vez em quando faço a

um mundo que só para mim tem validade". Como bom sertanejo, não gosta de ser

visto dominado pela emoção e, em algumas ocasiões, admite lançar mão do riso

para se defender. Quem já viu uma aula-espetáculo sua sabe que o escritor

ironiza e chega até mesmo a fazer piada da facilidade com que o Brasil

assimila a cultura estrangeira - em especial a americana. Fica possesso

quando os críticos esquecem, por exemplo, que Glauber Rocha, representante

maior do Cinema Novo, que ele conheceu em 1958, foi buscar inspiração não na

vanguarda européia, mas em dois romances sertanejos de José Lins do Rego -

Pedra Bonita (1938) e Cangaceiros (1953) - para construir o enredo do

clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol. "Não disse isso como uma crítica a

Glauber, porque eu também recebi influência desses dois romances para

escrever A Pedra do Reino", observa Suassuna, esclarecendo que não tem o

culto mórbido da tradição. "A gente não cultua as cinzas do antepassado, mas

a sua chama."

Suassuna revela, no livro, que a leitura de Monteiro Lobato chamou sua

atenção para o fato de que "era errado repetir servilmente aqui os modelos

europeus de má qualidade". A exemplo do criador da boneca Emília, que atacou

com vigor a primeira exposição de Anita Malfatti, o autor paraibano assume

antipatizar "terrivelmente" com o movimento modernista, apoiando os que

renegaram o fundamental das idéias de 22. Sua justificativa: "Não dá dois

anos e a arte de vanguarda vira retaguarda." Antes, como agora, ele sente

que é preciso "reencontrar os tesouros da tradição mediterrânea que a arte

européia contemporânea renega".

O reencontro de Suassuna com a tradição mediterrânea passa necessariamente

pelo espetáculo do circo. Ele já declarou mais de uma vez - e repete num

texto do livro - que é um palhaço, um dono de circo frustrado. Seu ofício de

escritor e organizador de espetáculos armoriais não passaria de uma

tentativa de seguir essa vocação, nem que seja para ser dono de um circo

mambembe. Afinal, mesmo egresso do patriarcado rural, filho de governador e

acadêmico, Suassuna fez um voto: não pretende passar pelo que não é. Assim,

ele se veste sempre com roupas simples, feitas por costureiras populares,

desde que aprendeu com Gandhi não ser justo tirar das mulheres pobres um dos

poucos mercados de trabalho que ainda lhes restam. "Eu queria que minha

maneira de vestir indicasse que, como escritor pertencente a um país pobre e

a uma sociedade injusta, estou convocado a serviço." Pode até ser que o País

argumente que não o convocou, mas ele diz que não se importa. Esse é o país

"oficial", "caricato" e "burlesco" de que falava Machado de Assis. Ele

prefere o país real, que vai estar no seu novo romance que, promete o

escritor, termina este ano.

|